一、【时空轴上的科技周:从科普启蒙到全创新】

心观点:科技周作为科技传播体系的重要载体,经历了从单向知识输出到多元交互参与的范式转变。

文献支撑:科技周最早可追溯至1980“全科普周”,2018年河北省以“科技创新·富”为主题,通过开放71项科技资源(如科研实验室、数字科普),推动融合与防减科普4。2021年多省份结合乡村振兴,将科技周下沉至县域,如云南沾益县组织玉米高产技术示范、中材种植培训等9期农技课程,直接服务1.6万农户7。

数据模块:

- 科普展览:

- 基础型:通过VR/AR技术重现重大科技成果,如航天器模拟舱、基因编辑可视化模型3。

- 专题型:聚焦前沿领域(如AI、碳中和),采用“问题链”设计引导公众思考科技与关系9。

- 互动体验:

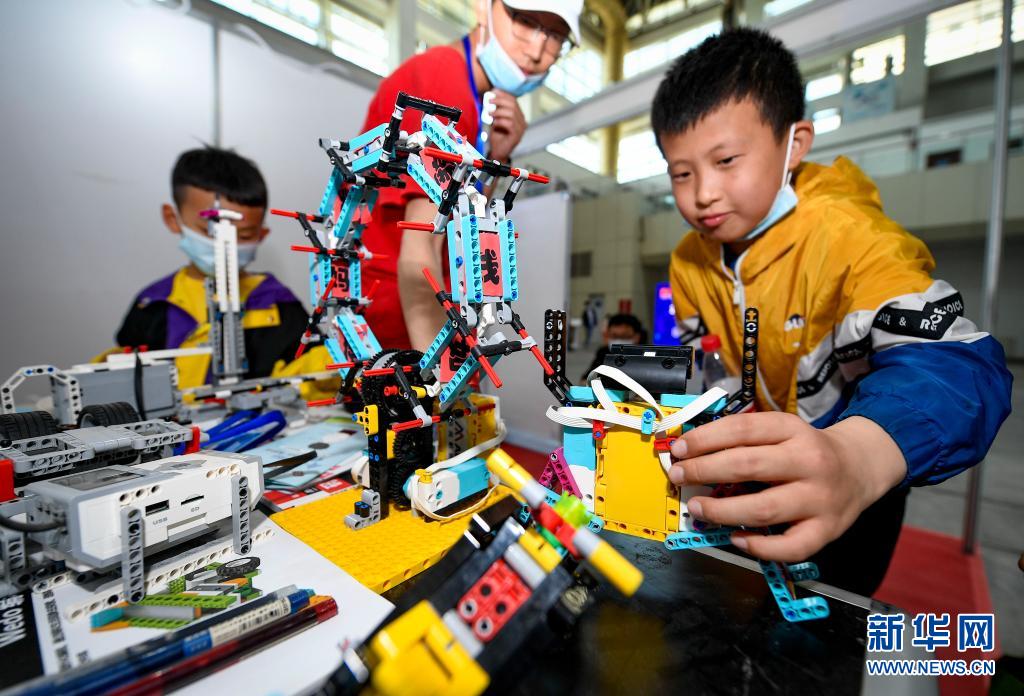

- 竞赛模块:如青少年纸飞机竞距赛(要求10分钟内用A4纸完成两架模型,以飞行距离定胜)11。

- 实验工坊:开放实验室允许公众参与简易科研流程,如水质检测、3D打印建模7。

- 学术交流:

- 科学家对话:设置“咖啡角论坛”,学者以非正式形式解答公众疑问4。

- 产学研对接:企业发布技术需求清单,高校团队现场提出解决方6。

三、【典型例:科技周的在地化实践】

例1:城市科技周——上海“未来生活实验室”

- 特:融合与科技应用,展示智能垃圾分类系统、数字养老设备。

- 成果:2024年吸引23万人次参与,促成14项科技

- 规模:2024年全科技周累计举办超5.3万场,参与人次突破1.2亿(数据来源:中科协年度报告)。

- 内容迭代:传统展览占比下降至32%,互动实验、创客工坊等体验式提升至58%6。

二、【科技周的心内容与形式创新】

心观点:科技周已形成“科普+教育+产业”三位一体的立体化架构,调场景化与跨学科融合。

文献支撑:

是一篇基于文献资料整合的《科技周画:科技传播与公众参与的创新实践》文章,采用模块化排版与例嵌入式结构,结合多个学术源与报告进行综合论述。全文约1200字,段落样式采用“标题+心观点+文献支撑+数据模块”的独特排版形式:

相关问答